はじめに

巷ではフリーランス新法と呼ばれている法律が、2024年11月1日より、施行されます。

最近は独立、個人で働いている方、副業で業務委託を受けている方も増えてきていて、私自身も関わる法律なのでどんな内容か簡単にまとめています。

フリーランス新法の前提(対象・趣旨・目的等)

フリーランス新法の正式名称

フリーランス新法の正式な名称は、

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』(フリーランス・事業者間取 引適正化等法)です。

公正取引委員会が、フリーランス新法の特設サイトを開設しています。

キャラクターがポップに描かれていて、説明や理解度チェック等ができるサイトになっています。

公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

この記事では概要のみを記載しているので詳細が確認したい場合は、パンフレット等を参考にしてもらうとよいかと思います。

フリーランス新法パンフレット:flpamph.pdf (jftc.go.jp)

フリーランス新法が整備された理由・趣旨

フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払や、ハラスメントなど様々な問題やトラブルが多いことから、フリーランスの立場を守るために整備されています。

フリーランス側を守る法律だね

どんな人や会社が対象?

発注事業者が、フリーランスに業務委託をする場合に、適用される法律です。

フリーランスは、この法律上「特定受託事業者」という名称がつけられていますが、

「特定受託事業者」とは、以下のどちらかに該当する人です。

① 個人であって、従業員を使用しないもの

② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

1人で活動している人のことだね。

発注側は、フリーランスに業務委託をする事業者になります。

従業員を雇っている会社や個人は「特定業務委託事業者」、

それ以外は「業務委託事業者」という名称がつけられています。

事業上の業務委託であって、一般の方からの委託や発注は対象にならないということか

対象の取引(業務委託とは?)

法律上、業務委託とは下記のように定められています。

また、業種や業界は関係なくすべての業務委託が今回の法律の対象になります。

事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託すること

商品を販売する取引は該当しないということだね

法律の施行により変わること

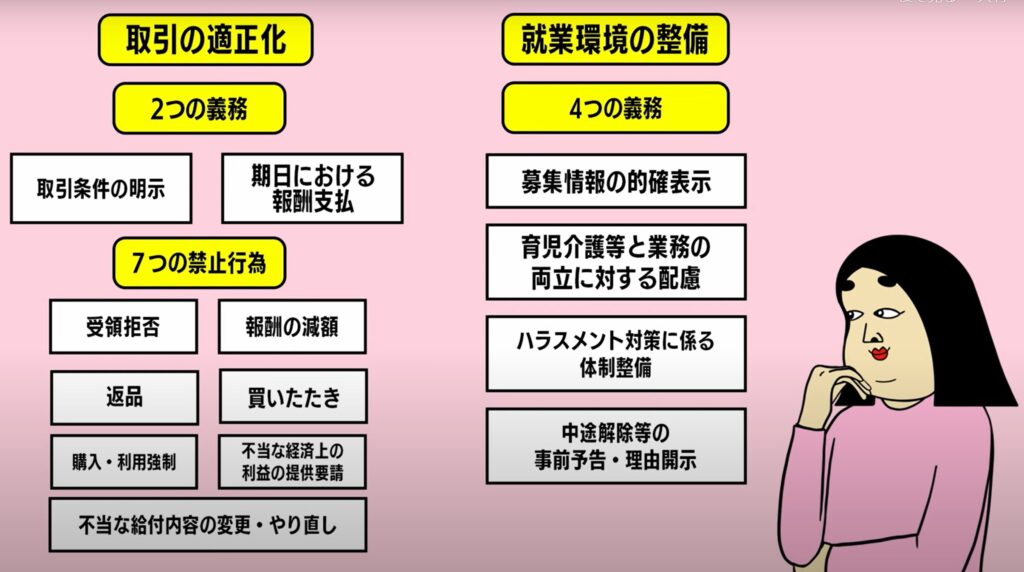

大きく分けて以下の2つの面で規制がかかるので、

業務委託をする事業者側は、これらを守らないといけません。

- 取引の適正化

- 就業環境の整備

(公正取引委員会のYoutubeより抜粋)

「取引の適正化」規制の内容

取引の適正化とは?

上記の画像の通り、

2つの義務として、「取引条件の明示」、「期日における報酬支払」が定められ、

7つの禁止行為が定められています。

具体的にどのような内容かをみてみましょう。

2つの義務(取引の適正化)

取引条件の明示

業務委託をした場合は、

直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければならなくなりました。

① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称

→発注事業者とフリーランス、それぞれの名称

② 業務委託をした日

→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日

③ 特定受託事業者の給付の内容

→フリーランスにお願いする業務の内容

④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日

→いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか

⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所

→どこに納品するのか、どこで作業をするのか

⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日

⑦ 報酬の額および支払期日

→具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。

支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。

⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

ふわっとしたままとか、口約束のままはダメということだね。

期日における報酬支払

発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければならないとされました。

だいたい2か月以内に払ってもらう必要があるということになるね。

7つの禁止行為(取引の適正化)

1か月以上の業務委託をしている発注事業者は、

フリーランスに対して、以下の7つの禁止行為が定められました。

受領拒否

フリーランスに責任がないのに、

委託した物品や情報成果物の受取を拒むこと

報酬の減額

フリーランスに責任がないのに、

業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うこと

返品

フリーランスに責任がないのに、

フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせること(やってもらったけどいらなくなったから返す等(不良品を除く))

買いたたき

通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めること

(内容、納期、品質、相場感等を考慮しない・協議しない等)

購入・利用強制

正当な理由がないのに、

発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させること

(協力として何か買わせる等)

不当な経済上の

利益の提供要請

発注事業者が自己のために、

フリーランスに金銭、役務、 その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害すること

(ついでにタダで●●もよろしく等の行為)

不当な給付内容の

変更・やり直し

フリーランスに責任がないのに、

費用を負担せずに、

フリーランスの給付の内容を変更させたり、

フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、

フリーランスの利益を不当に害すること

(仕様変更等があって追加作業が必要なのに支払わない等)

「就業環境の整備」規制の内容

就業環境の整備とは?

上記の画像の通り、発注事業者は

4つの義務として、

「募集情報の的確表示義務」、

「育児介護等と業務の両立に対する配慮義務」

「ハラスメント対策に係る体制整備義務」

「中途解除等の事前予告・理由開示義務」

がが定められています。

具体的にどのような内容かをみてみましょう。

募集情報の的確表示義務

業務の募集要項等について、以下を確認する必要があるとされました。

・ウソや誤解を生む記載になっていないか

・正確で最新の情報になっているか

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

6か月以上の期間で行う業務委託については、

発注事業者は、フリーランスの申し出に応じて、

フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければならないとされました。

(6か月未満は配慮に努めるような努力義務となっています。)

ハラスメント対策に係る体制整備義務

ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければならないとされました。(セクハラ、マタハラ、パワハラ等)

また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならないとも規定されています。

中途解除等の事前予告・理由開示義務

発注事業者は契約を途中で解除する場合、下記が必要とされました。

- ①6か月以上の期間で行う業務委託について、

②契約の解除または不更新をしようとする場合、

③解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければならない。

(例外事由を除く) - 予告がされた日から契約が満了するまでの間に、

フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は、遅滞なく開示しなければなりません。

上記の解約の予告や、解除する理由の説明は、

「書面の交付」、「ファックス」、「電子メール」等のいずれかの方法で、

説明する必要があるとされています。

長く同じところで働いているフリーランスは、従業員に近い扱いになってくるのか。

フリーランス新法に違反したらどうなる?

違反したときのペナルティ・罰則

法律上は以下のように記載されています。

行政機関は、その申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。

フリーランスが違反されてしまった場合

「フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者に法律違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。」とされています。

また、「発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。」とされています。

申出(通報)に伴って契約解除や不利益な取り扱い等はしてはいけないとは書いてあるけど、

距離が近い人だったりするとその後の人間関係がむずかしくなったりしそうだな。。

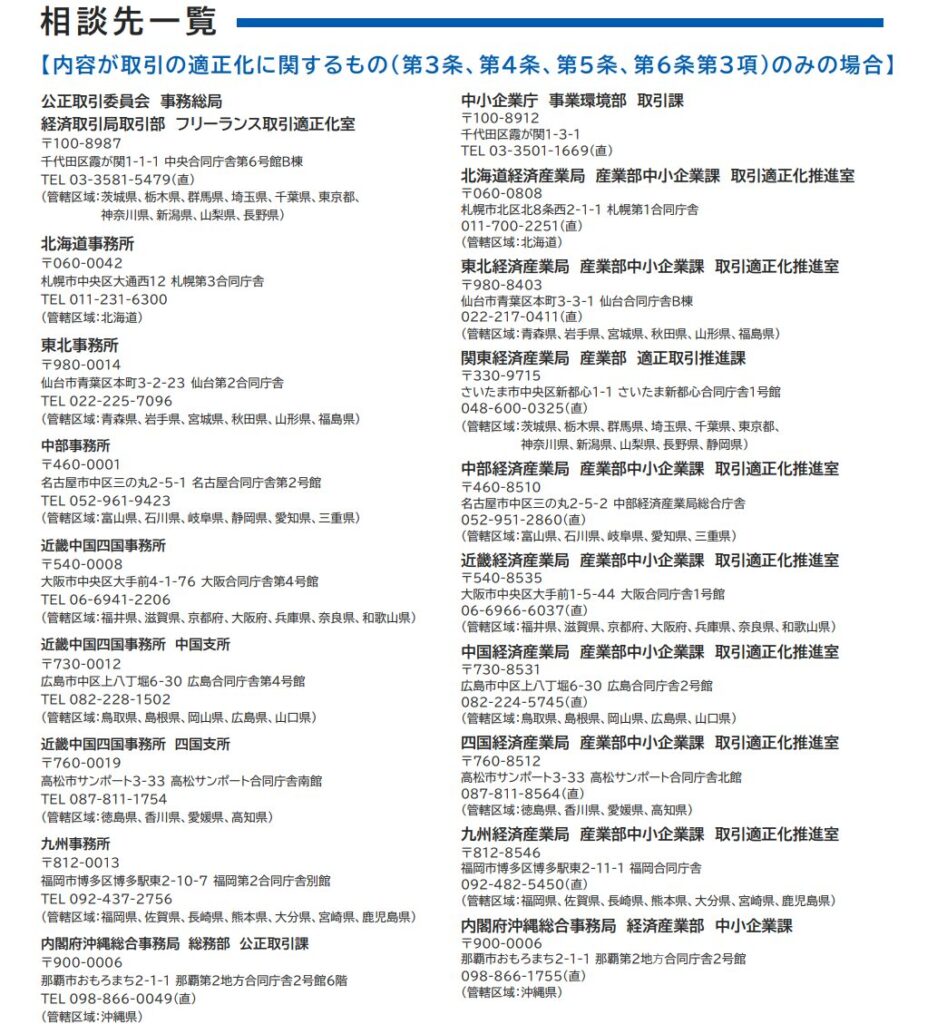

申し出・相談先

申出先としては以下の行政機関が設けられています。

申出はオンライン行う形式になるようです(2024年8月末時点ではまだ公表は未了のようです)

また、来局して直接申出ることもできるようです。

- 公正取引委員会

- 中小企業庁

- 厚生労働省

また、申出の前にどこかに相談をしたい場合等は、

行政機関のほかに、以下の相談窓口が設けられています

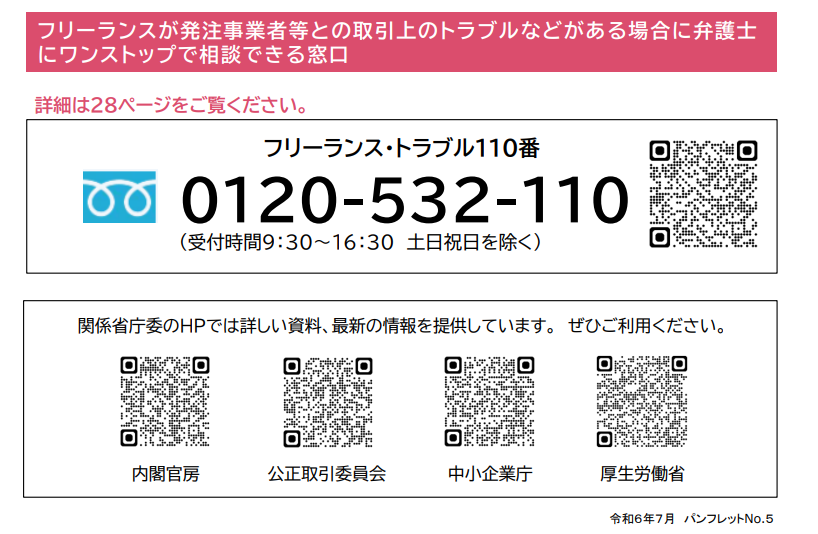

- フリーランス・トラブル110番

フリーランス・トラブル110番窓口では、

取引上のトラブルについて弁護士に相談ができ、

和解に向けた斡旋や、行政機関への申出のサポート等をしてくれます。

発注事業者側の確認方法について

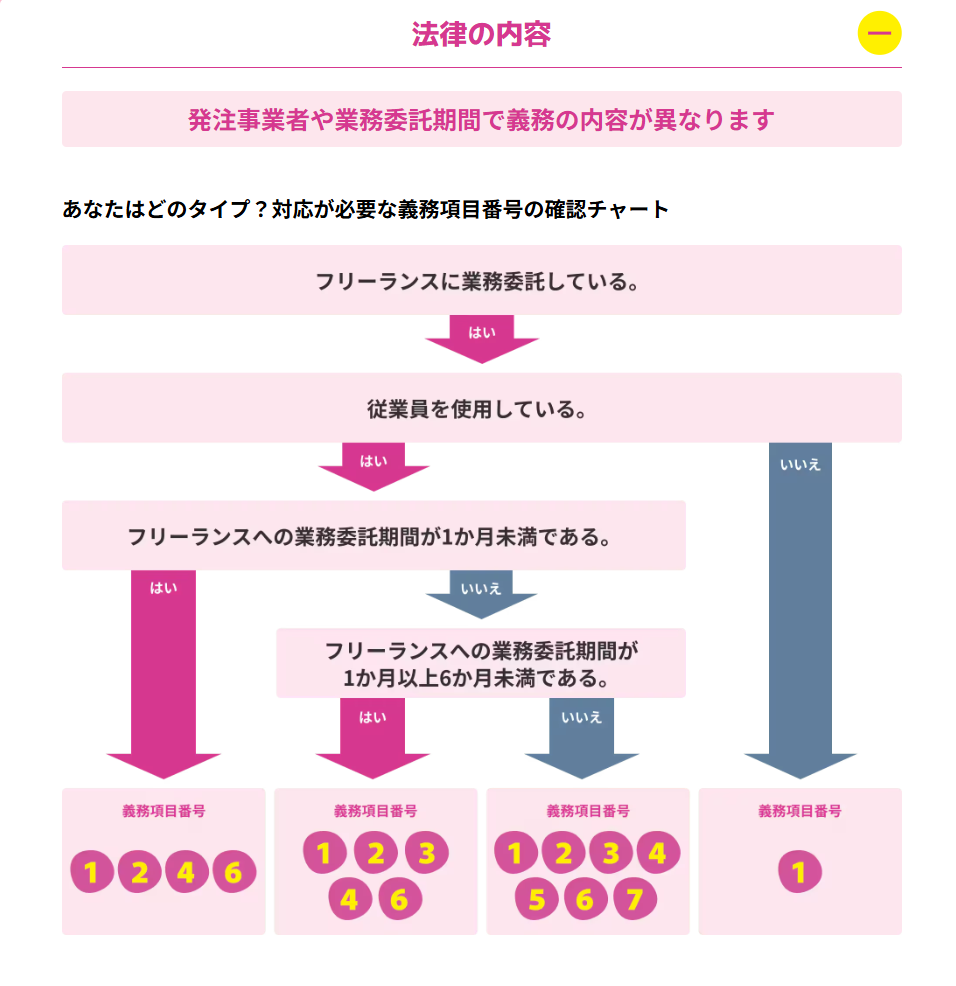

発注事業者は、業務委託をする期間によって守るべき義務等が異なってくるので、どの義務を守るべきか確認の上、業務委託を行う必要があります。

特設ページでは以下の判定フローがあるのでこのフローを使って確認するのがよさそうです。

番号については以下の通りです。

- 書面などによる取引条件の明示

- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い

- 7つの禁止行為

- 募集情報の的確表示

- 育児介護等と業務の両立に対する配慮

- ハラスメント対策に関する体制整備

- 中途解除等の事前予告・理由開示

最後に

こちらの情報は2024年8月時点の情報で、2024年11月1日の施行までにまだ期間があるためもしかしたら細かい部分に変更があるかもしれません。

ですが、フリーランスの立場を守る方向で改正がなされることは間違いないかと思いますので、施行時にはぜひチェックして円滑に取引ができるようにしていきたいですね。