はじめに

そろそろ確定申告の時期が近づいてますね。

会社に勤めている人は会社が年末調整をしてくれるので基本的に確定申告は必要ない人が多いと思いますが、医療費等が多くかかった人や不動産や事業を営んでいる人は準備が必要になってくる時期です。

確定申告の中で、あまり知られていないですが、

この制度を使おうと思って意識的に1年間過ごすことができれば、

だれでも節税ができる余地があるな、、、とおもったのでご紹介を兼ねてどんな制度かまとめたいと思います。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、簡単に言うと以下のような制度です。

年間12,000円以上ならすぐこえるかも。。。!?

参考:厚生労働省 セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

セルフメディケーション税制を使うためには、

以下の条件をクリアする必要があります。

- OTC医薬品を1年間に12,000円以上購入

- 購入したレシートを保管

- 会社の健康診断や自治体のメタボ健診などを受ける

- 確定申告をする

ちなみに、効果が最大になる購入金額は10万円(※)です。

無限に買えば税金がゼロになる、、というわけではありません。

(※)88,000円が上限額 =100,000円 - 12,000円

この制度は家族分(※)も合算できるので、意外にすぐ1万2千円は超えるかもしれません。

(※)家族分:生計を一にする配偶者と親族等

サラリーマンの人でも確定申告をしてこの制度を使えばお金が戻ってくるかも。。。!?

医療費控除との違いは?

セルフメディケーション税制は、

医療費控除と合わせて使うことはできないのでどちらの制度を使うか選ぶことになります。

なので、以下のように考えるといいのかなと思います。

医療費控除とセルフメディケーション税制で、お得なほうを使う

セルフメディケーション税制を使う

どんなものが対象?OTC医薬品とは?

セルフメディケーション税制は、

以下マークがある医薬品(OTC医薬品)を購入したときに適用されます。

このマークが対象の医薬品の箱に掲載してあります。

ドラッグストアで普段買うときはあまりパッケージは見てないけど、

この制度を使うならよくパッケージをみないといけないね

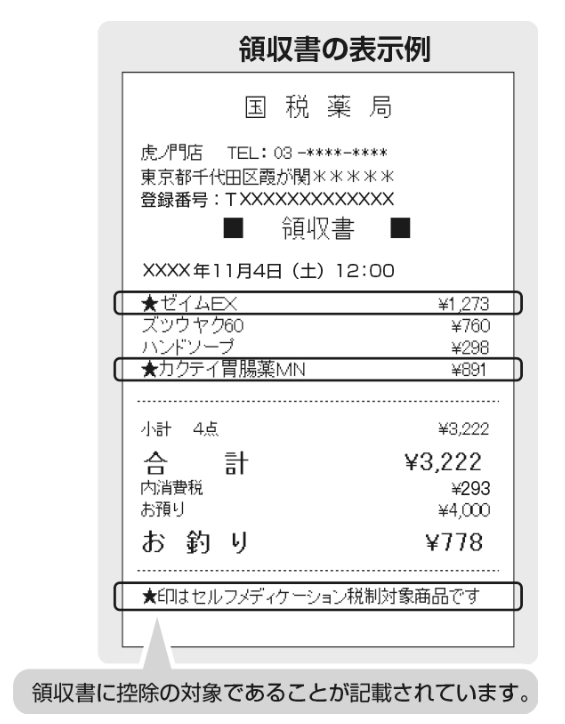

そして購入したレシートには以下のようなマークがついているので、

そのレシートは保存しておきましょう。

参考:国税庁HP

セルフメディケーション税制とは|令和5年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

この制度のデメリット

これらの制度についてはぱっと見使えそうですが、あまり使っている人は見たことがないです。

(そもそもあまり知られていないかもしれません)

それはなぜか?というと以下のようなデメリットがあるからかと思います。

上記の通り、対象の製品にはマークがついているので、

ドラッグストアでどれが対象の商品か意識的に確認する必要があります。

厚生労働省のHPには対象製品が記載してあるので事前に見ておくことがよいのですが、実際買うときどの商品だったか忘れてしまうかもしれません。

(参考:厚生労働省HP 対象商品)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

この制度を使うには、レシートを保管が必要ですが、

会社勤めの人はそもそもレシートを保管しておく習慣がなくて捨ててしまったり、レシート保管が手間だったりします。

またドラッグストアで買ったものの一部のみが対象だとするとレシートの中の★マークがついているものだけを1年分集計するのも手間になります。

この制度は確定申告が必要になりますが、

確定申告は知らない人からすると難しく、やるとしてもマニュアルや手引き等を見る必要があるか思いますのでめんどうな部分があります。

どんな人におすすめか?

上記の通りまとめましたが、

以下のような人はこのセルフメディケーション税制は使う余地があるかなと思います。

ドラッグストアでよく医薬品を購入する人

年間を通してセルフメディケーション税制を使おうという意識が持てる人

(マークの付いた製品を選んで、レシート保管をする意識ができる人)

確定申告ができる人、マニュアルや手引きを見ながらでも抵抗感が少ない人

意識的に動く必要があるし、

税金の知識がない中でこの制度を使うのは、

税理士がついていたりしないと少しハードルが高いかもしれないね

株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄

『旬の厳選10銘柄』シリーズ最新号公開中!